【脊柱管狭窄症・克服のすゝめ】⑥脊柱管狭窄以外の原因と我々の対応(足)

このシリーズコラムでは、脊柱管狭窄症の症状改善に我々がどのようにお力になっているかをご紹介させていただきます。

第五回目は「脊柱管狭窄以外の原因と我々の対応(足)」に関してです。

まず下の図をご覧ください。黄色く描かれた坐骨神経が、腰から出て足までつながっているのが確認できます。

この坐骨神経、脊柱管狭窄症の痛みや痺れにとても関係しやすい神経です。

太ももの裏、ふくらはぎ、すね、足 の症状はこの神経に問題が生じています。

最後は足の裏や甲をとおって足指で終わるこの神経ですが、足のトラブルで下に引っ張り下げられてしまうことがあります。

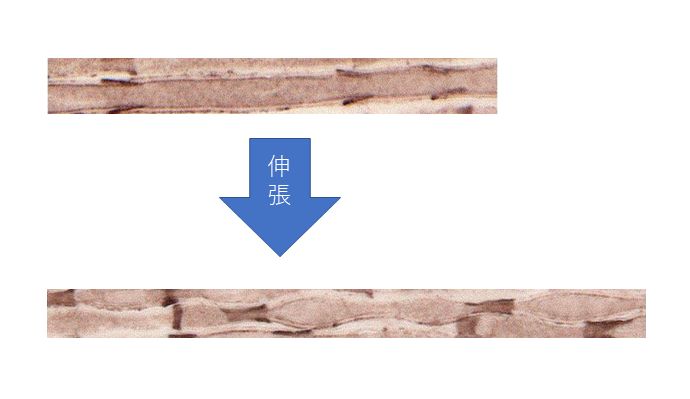

引っぱられて引き伸ばされた神経は変形して勝手に電気を流してしまうので、坐骨神経領域の痛みや痺れや筋肉の攣りを引きおおしてしまいます。

(下図は安曇野赤十字病院 上條明生 先生のご研究で 神経が伸張によって変形している様子です。)

それでは座骨神経が足のトラブルで引っ張り下げられてしまう原因を考えてみましょう。

<引っぱり下げられてしまう原因 その①>

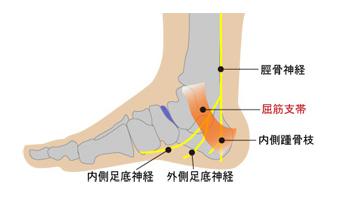

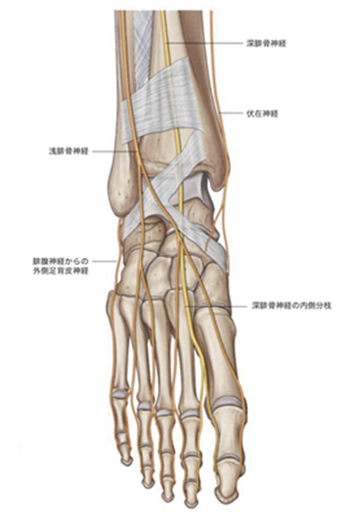

下の図は坐骨神経が分かれて、どのように足に分布していくか描かれています。

これらはいずれも支帯という結合組織を潜り抜けて足先に向かうものが多いようです。

足のけがの影響や靴の影響、その他食事の影響なので神経がこの支帯に押さえつけられて固定されてしまうことがあります。

そうしますと足や足首の動きにともなって神経が足に引き下げられてしまいます。

BiNIアプローチは穏やかな方法で、この押さえつけを取り除くことが可能です。

<引っぱり下げられてしまう原因 その②>

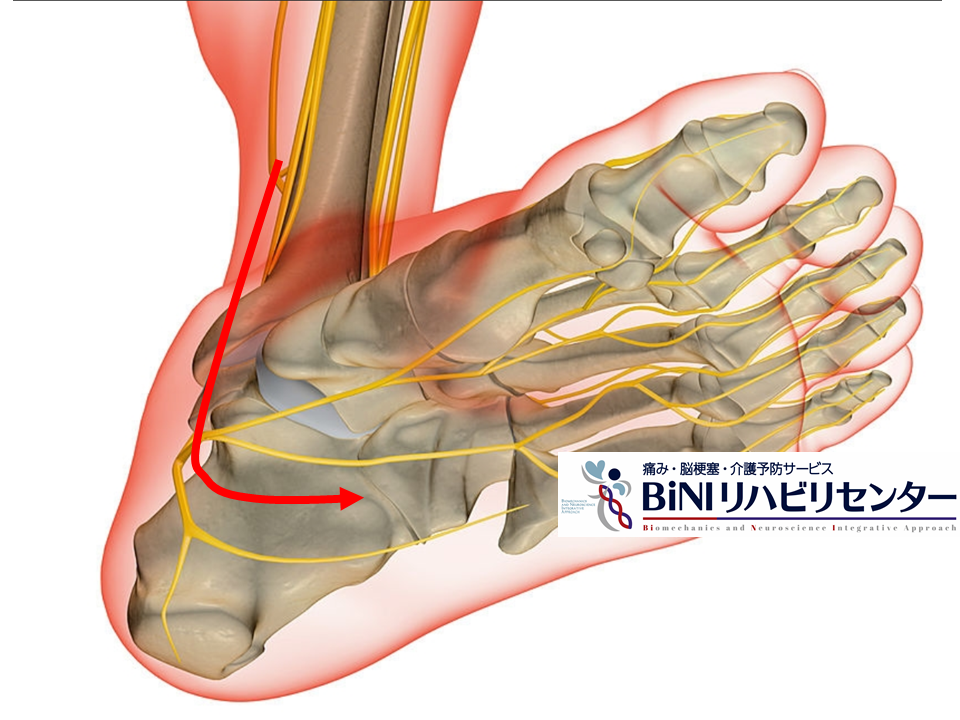

坐骨神経が足裏に向かうものを足底神経といいます。

体重をかけたときに土踏まずが下がりやすい足タイプでは、土踏まずが下がることでこの足底神経が引き下げられてしまいます(下図)。

このタイプは具体的には、①後足部不安定(内転足の代償、後足部内反の代償、後足部外反の代償) ②柔軟性前足部外反 ③後脛骨筋腱機能不全症 があげられます。

これらはいずれもオーソティックス(治療用足底板)の適応になります。

状態に合わせて、左右別々にオーダーメイドで作成いたします。

薄くて丈夫でしっかりと足をサポートすることで坐骨神経を引き下げるのを防止します。

加えて踵の脂肪体をまとめて身体が本来持っているクッション性を引き出します。

BiNIリハビリセンターで拝見した方のオーソティックス利用による効果をご覧ください。

この足タイプの見極めには専門的な評価が必要になりますが、BiNIリハビリセンター全施設で対応させていただくことが可能です。

(文責 山岸茂則)